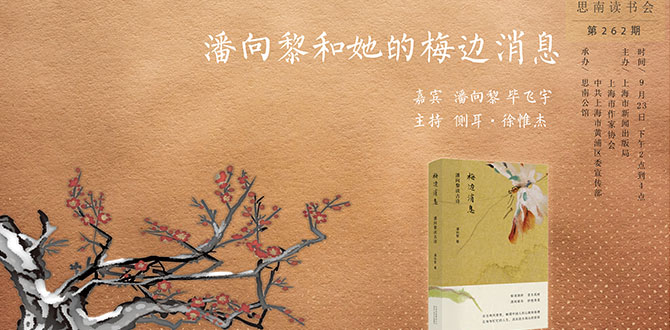

潘向黎和她的梅邊消息

潘向黎寫小說,寫散文,談茶,讀古詩(shī)詞。她的散文,就像她在說話,率性透明,披肝瀝膽...

時(shí)間:9月23日(周日)下午2:00—4:00

地點(diǎn):思南文學(xué)之家(復(fù)興中路505號(hào))

嘉賓:潘向黎、畢飛宇

主持:徐惟杰

地點(diǎn):思南文學(xué)之家(復(fù)興中路505號(hào))

嘉賓:潘向黎、畢飛宇

主持:徐惟杰